南京大學刷掉了考研筆試第一名,背后真相令所有人點贊

作者:可樂媽

教育的終極使命,不是成才而是成人。

最近一則新聞在網上掀起熱議:

有個報考南京大學物理學院研究生的男生,在筆試中取得了第一名的好成績,然而在接下來的復試中卻遭淘汰。

原來此人正是“東南大學虐貓事件”的當事人徐某祥。

據同學透露,他早在大一時就有過虐殺動物的前科,曾殘忍地虐殺了校友喂養的奶牛貓。

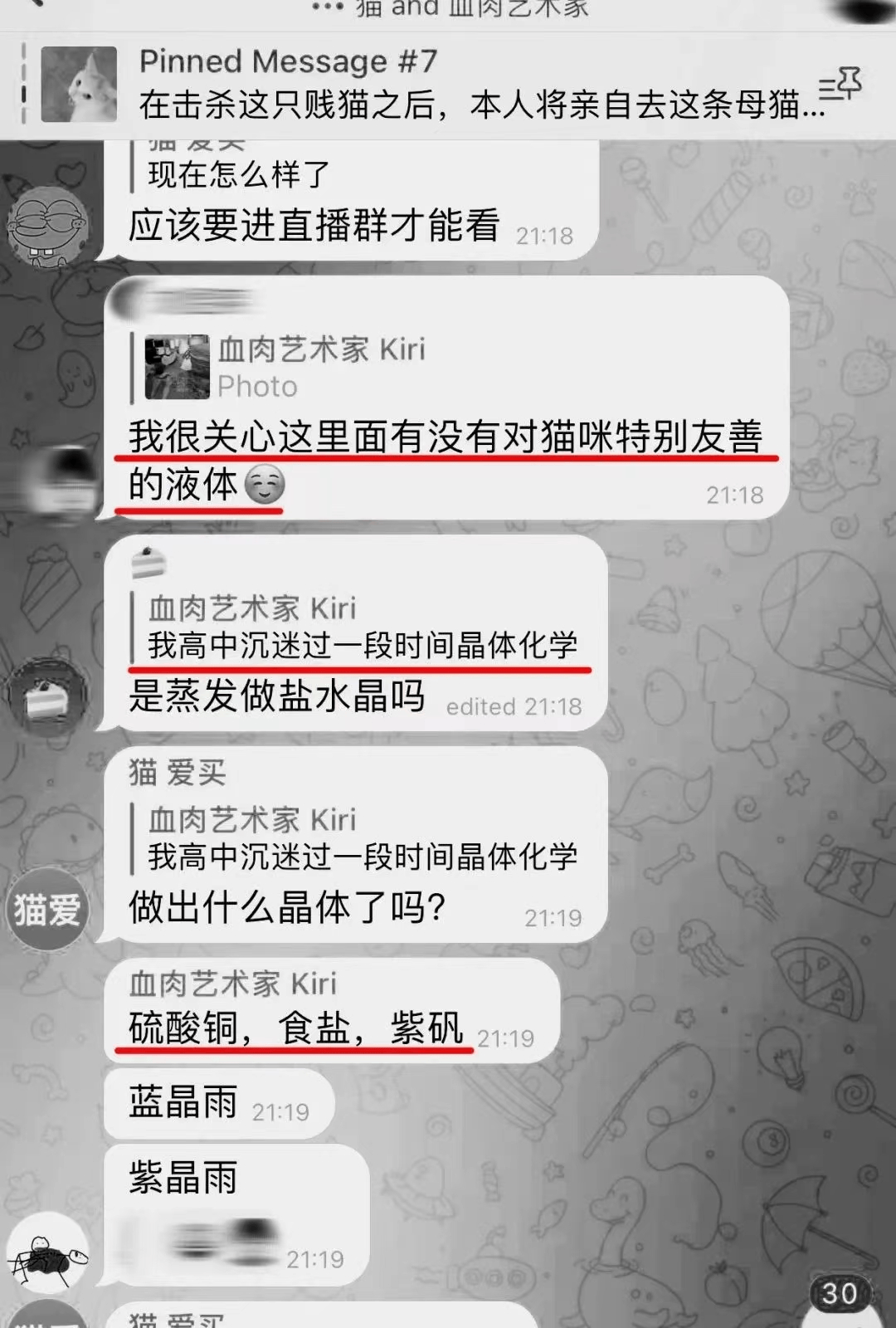

他給自己起名為“血肉藝術家Kiri/Kiri肢體藝術家”,并在虐貓群里向群友傳授“專業的”虐貓手段。

今年2月,徐某祥把虐貓的過程拍成視頻,包括但不限于用腳狠狠碾壓小貓的腦袋,把小貓虐殺到血肉模糊、尸首分離,將貓頭放在罐子里制成標本……

不僅如此,他還將這些視頻傳到網上,以滿足他變態的取樂心理,最終被人舉報。

有記者向南京大學的工作人員提問:“是否考量了虐貓事件?”

工作人員則回應道:“這些行為都有可能會受到影響。”

徐某祥本科所在的東南大學,本身就是985名校。

而他報考的南京大學,更是985中的佼佼者。

從985本科,到南京大學初試第一,徐某祥是當之無愧的學霸。

但光環之下,他種種冷血殘忍的暴行中卻藏匿著一個扭曲變態的靈魂。

也正因如此,他才會被同學唾棄,才會被名校拒之門外。

這讓我不禁想到蔡元培先生在《中國人的修養》一書中所寫的:

決定孩子一生的不是學習成績,而是健全的人格修養。

他要有人格的正常和諧的發展,生理、心理、道德、社會各要素統一、平衡、協調,而不是成為在思想上“缺胳膊少腿”的人。

這也提醒著我們:

比起成績的出色,孩子品格的底色更為重要。

如果教育孩子的過程中,家長眼里只有高分和名校,那么最終培養出來的人,可能沒有一個健全的人格。

01

電視劇《隱秘的角落》中就出現過這樣一幕:

家長會后,老師叫住了班級第一的朱朝陽的媽媽,跟她說孩子內向、不合群,希望朱媽媽能多關心孩子的心理健康。

可朱媽媽卻不耐煩地反駁道:“學生就是要以學習為主,交朋友是進入社會才做的事。”

在她的眼中,兒子就是考高分的機器,唯一的任務就是好好學習。

卻不料在這種“唯分數論”的教育下,孩子最終走向了罪惡與暴力的深淵。

北大教授錢理群曾說過:“當我們費盡心思托舉孩子爬向更高的殿堂時,要警惕孩子成為高智商的精致利己者。”

社會檢驗一個人的標準,永遠不是分數和排名。

沒有任何一個心靈殘缺的孩子,能僅憑借成績優秀這一點就成為人生贏家。

還記得之前鬧得沸沸揚揚的“清華學霸美國硅谷殺妻案”嗎?

兇手陳立人從學生時代起,就是金光閃閃的學霸。

2014年他以優異的成績考上清華大學。

后來又拿到了美國加州大學圣迭爾分校的計算機科學碩士學位。

可就是這樣一個標準的“別人家的孩子”,卻用拳頭連續暴擊妻子頭部,將妻子毆打致死,表現出“高度的殘忍、惡毒和冷漠行為”。

針對這起案件,對美國華人圈層了如指掌,曾代理過谷歌、臉書、英偉達等大廠的華人工程師案件的律師劉龍珠說:“謀殺就是謀殺,犯罪就是犯罪,什么理由也不是殺人的借口。”

同時他也表示,陳立人的情況并非個例。

劉龍珠曾接觸過不少學霸出身的工程師。

其中不乏來自各個省市的高考狀元,事業發展也非常順利。

但他們中的相當一部分人都存在“智商高、情商低”的現象,行事非常偏激,情緒管理能力極低。

為人父母終須明白,不是所有令人羨慕的“完美”學霸,都是好孩子。

當分數成為唯一的標準時,冷漠自私、急功近利必將如影隨形。

02

微博上有位媽媽分享了自己的故事:

她的兒子英語成績很好,是班里的英語課代表。

有一天,兒子突然悶悶不樂地向媽媽訴苦:“班主任老是讓我給同學講題,不僅耽誤我的學習時間,而且我教會他,他成績就超過我了。”

聽到這里,媽媽心里咯噔一聲。

她突然意識到,自己平時的教育可能出了問題。

一直以來,自己都只告訴孩子該如何成才,卻忘了教會他怎么做人。

想到這里,這位媽媽做了一個大膽的決定——帶兒子去鄉村支教。

讓兒子親眼看一看鄉村的小村,親自輔導那些英語基礎薄弱的孩子。

媽媽鄭重地對兒子說:

“并不是所有人都能像你一樣,一出生就衣食無憂;在祖國的偏遠角落,還有那么多跟你一樣大的孩子,他們可能也想學好英語,但并沒有專業的英語老師去教他們。”

正是這次經歷,讓兒子開始改變。

后來當媽媽再一次問起兒子長大后想做什么時,兒子回答道:

“我英語好,我想做一名外交官。同時我也想讓鄉村更多的孩子跟我一樣,都學好英語,有機會實現他們的夢想。”

這一刻,媽媽欣慰極了。

相比考高分和上名校,我們更應該做的,其實是把孩子養成一個善良、真誠、有愛心的人。

因為才華只是發動機,人品才是方向盤。

成績再優秀,人品惡劣也不會被委以重任;履歷再光輝,品行不端不會走得長遠。

新東方教育集團創始人俞敏洪曾在一次演講中提到:

“我們對于孩子行為的教養,要按照社會接納這個孩子行為教養來設置。

所以,我帶我兩個孩子的時候,有一個前提條件,成績可以不好,最重要的是要被周圍的朋友所接納,這點特別重要。”

俞敏洪自己也一直秉承著這樣的理念。

他從小養成的習慣,就是對別人好。

大學四年,他掃地、打水、幫宿舍同學洗衣服,看似是吃虧了。

但畢業十年后,當他開始創業時,跟同宿舍的同學一說,他們卻都愿意出來幫他。

理由很簡單:“俞敏洪是好人,是一個不會占別人便宜的人,如果成功了,我們一定能共享成功,如果失敗了,那就是大家一起失敗,也沒事。”

所以,俞敏洪一再強調:成為被社會所接納和大家所學習的人,比上一百個北大還重要。

03

很長一段時間里,我們總誤以為分數和成績就是衡量一個孩子的全部。

實際上如果一個孩子生而為人,卻不會做人,那么即便他成績再好又如何?學歷再高又如何?

到頭來,也不過是個無法被他人、社會所接納的高分怪物。

作者喬拉·米卡利在《共情力》一書中寫道:

“如果沒有共情,我們就無法相互尋求支持、鼓勵、溫存和愛。”

作為父母,我們更應該教給孩子的是將心比心、感同身受、換位思考的共情力。

很多人說現在孩子冷漠自私,其實是因為他們大多是在蜜罐里長大的,缺少理解他人,為他們付出的機會。

我們不妨制造一些機會,讓孩子親眼看看不同的世界和生活。

培養孩子的同理心,讓他們懂得換位思考,設身處地為他人考慮。

如果把孩子比作一顆樹,那么穩定而健康的心理狀態才是他們的根。

只有根扎得足夠牢實,樹才會枝繁葉茂。

學校的成績,不過是其中一片樹葉而已。

我們教給孩子的不該只是知識與技能,更重要的是光明的人格、高貴的品格和胸懷他人的格局。

點個贊吧 ,與所有父母共勉。返回搜狐,查看更多

責任編輯:

相關標簽: